Reliquia

Enciclopedia on line

In senso religioso, resti corporali, oggetti d’uso, prodotti o tracce di personaggi d’importanza religiosa, o attribuiti a essi, custoditi in luoghi sacri e venerati nel culto; in particolare, nella tradizione cristiana, i resti mortali del corpo (o il sangue custodito in ampolla) dei martiri della fede, gli strumenti del loro martirio, o anche il corpo di un santo.

Il culto delle reliquie

Certe forme del culto delle r. esistono anche presso diversi popoli di interesse etnologico. Fa parte di tali forme il particolare trattamento delle ossa e del cranio sia del nemico ucciso o sacrificato, sia di un congiunto. In queste sue forme il culto delle r. è soltanto un elemento di varie e complesse ideologie religiose. Esso acquista una maggiore autonomia in quelle civiltà in cui personaggi di particolare qualifica religiosa – anzitutto il re e lo stregone – sono oggetto di venerazione già nella vita; si riscontrano anche r. di personaggi mitici, come, per es., degli antenati. Il culto delle r. assume un nuovo significato nelle religioni fondate in tempi storici: le r. del fondatore o dei grandi discepoli sono oggetto di venerazione.

Non intenso è il culto delle r. nell’islamismo, dove tuttavia l’āsār (la barba di Maometto), che nessuno doveva vedere, era oggetto di culto: ogni sultano lo venerava, a Costantinopoli, all’inizio del proprio regno.

Nel cristianesimo la prima testimonianza letteraria sul culto delle r., relativamente a quelle di un martire, si ha nella seconda metà del 2° sec. con il Martirio di Policarpo. Centro del culto – che si svilupperà dal 4° sec. in poi estendendosi progressivamente anche a quelle dei santi vescovi, asceti e taumaturghi – è la tomba del martire, destinata tanto più dopo la pace costantiniana a essere decorata ed eventualmente inclusa in un apposito spazio. La venerazione delle r., oltre al valore evocativo che può suscitare specialmente nei giorni della commemorazione dei singoli santi, esprime il desiderio di una partecipazione più stretta alla santità e alla grazia che si ritengono comunicate ai loro resti corporei. Successivamente, con l’affermarsi della pratica dell’esumazione dei corpi dei santi e della loro frammentazione, si andò accentuando l’importanza attribuita alle r., cui si conferiva sempre più un valore quasi magico; si determinarono così vari abusi, tra cui il commercio di r., talvolta non autentiche. All’epoca delle crociate, aumentò la circolazione di r. e molte di esse, conservate a Costantinopoli, furono portate in Europa. Un nuovo impulso alla venerazione delle r. fu dato dalla scoperta delle catacombe di Roma nella seconda metà del 16° secolo. Alle r. corporee dei santi si aggiunsero presto, nella considerazione dei fedeli, quelle non corporee, costituite da oggetti a essi appartenuti, ovvero connessi con la loro vita o la loro morte, come, nel caso dei martiri, gli strumenti della passione; a questa categoria di r. appartengono anche quelle presunte di Gesù – la mangiatoia in cui sarebbe nato, la veste, la tavola o la coppa dell’ultima cena, le spine della corona, la colonna della flagellazione, i chiodi della crocifissione, la croce, il sudario in cui sarebbe stato avvolto (Sindone) – o della Vergine Maria (la cintura, il vestito, il velo, l’anello nuziale).

Il protestantesimo nelle sue varie forme rigettò sia il culto dei santi sia quello delle reliquie. Il Concilio di Trento dichiarò e formulò la dottrina cattolica sul culto dei santi e delle loro reliquie. Il Codex iuris canonici del 1917 dava ampio spazio alla normativa concernente le r., distinguendo le r. insigni (il corpo, la testa, un braccio, un avambraccio, il cuore, la lingua, una mano, una gamba, la parte del corpo nella quale si è subito il martirio) oggetto di un culto pubblico, dalle r. non insigni, per le quali era concesso il culto privato; distinzione data per acquisita dal nuovo Codex iuris canonici (1983), il quale si limita a prescrivere il divieto di vendere, alienare o trasferire le r. insigni (can. 1190), senza la licenza della Santa Sede, e ribadisce l’uso di riporre sotto un altare fisso le r. di martiri o di santi.

Reliquiari

Il reliquiario è una custodia di grandezza, forma e materiali vari (urne, cofanetti, teche, ampolle ecc.) destinata a contenere r.; è definito anche, soprattutto per l’età medievale (in particolare nel tipo a cofanetto) lipsanoteca. Primi reliquiari possono considerarsi gli altari sorti sulle tombe dei martiri cristiani o sui luoghi sacri relativi alla vita di Gesù.

La Chiesa romana dei primi secoli, assolutamente contraria alla manomissione e traslazione dei corpi, rispose inizialmente alle richieste devozionali dei fedeli concedendo r. ex contactu, oggetti messi a contatto con le tombe venerate; diffusa era anche l’usanza di conservare in ampolle o piccole fiasche d’argento oli profumati che ardevano nelle lucerne presso i luoghi venerati (ampolla a eulogia con il sepolcro di Cristo a Gerusalemme, 6° sec., Bobbio, monastero di S. Colombano; ampolla di pellegrinaggio con S. Tecla e orante, 7° sec., Parigi, Musée du Louvre).

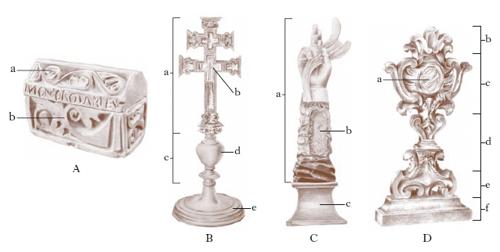

La Chiesa orientale già dal 4° sec. usava invece traslare e manomettere i corpi dei santi; in breve tempo si diffusero r. di diverso tipo confluite prima a Costantinopoli e nelle città mediorientali, poi in Africa e quindi in Occidente: le capselle (fig. A) argentee ritrovate sotto l’altare maggiore del duomo di Grado (5°-6° sec.) testimoniano l’antichissima usanza di racchiudere r. all’interno della mensa o della base dell’altare.

La diffusione del culto delle r. determinò conseguentemente l’evoluzione tipologica dei loro contenitori. Dai sepolcri derivano i grandi reliquiari a cassa, dall’età carolingia collocati nelle chiese soprattutto Oltralpe; contemporaneamente si diffondevano reliquiari di ridotte dimensioni. Dall’età preromanica, e soprattutto con il periodo gotico, la fortuna delle arti suntuarie e dell’oreficeria consentì la realizzazione di reliquiari di materiali preziosi (anche con l’uso di gemme, smalti ecc.) e di grande pregio artistico.

Oggetto di grande importanza e diffusione, attraverso un lungo e complesso sviluppo in tempi e aree geografiche diverse, il reliquiario ha elaborato tipologie estremamente diversificate. I reliquiari a teca (classificabili a loro volta in reliquiari a borsa, a cassa, a cofano, a lanterna, a sarcofago ecc.), sono contenitori delle forme citate, caratterizzati solo da simboli o elementi iconografici (reliquiari a borsa, arte irlandese, 8° sec., Bologna, Museo civico medioevale; reliquiario a cofanetto con Storie di Cristo, arte amalfitana, 11° sec., Farfa, abbazia; reliquiario a lanterna, 11° sec., chiesa di Beaulieu; reliquiario a cofanetto, arte limosina, 13° sec., Anagni, cattedrale ecc.); la stauroteca, particolare reliquiario destinato alle r. della croce (fig. B), nella forma o nella decorazione allude al proprio contenuto (12° sec., Roma, S. Maria in Campitelli). I reliquiari architettonici, creati in particolare dall’età gotica, hanno forma di piccole architetture, spesso arricchite da sculture e rilievi (per es., reliquiario di Maria, Nicola di Verdun, 1205, Tournai, cattedrale; reliquiario del Sacro corporale, Ugolino di Vieri, 1337-38, Orvieto, duomo). I reliquiari antropomorfi o topici (a braccio, a busto, a costola, a dito, a gamba, a mano ecc.; fig. C) hanno forma allusiva al contenuto (reliquiario a corona e reliquiario a costola, inizio 13° sec., Namur, cattedrale; reliquiario a testa, 13° sec., Veroli, cattedrale; reliquiario a femore, arte senese, 14° sec., Catania, S. Agata; reliquiario a piede, 14° sec., Zara, duomo; reliquiario a braccio, Paolo Guarna, 1576, Catania, S. Agata ecc.). Tra questi, dal 15° sec. ebbe larga diffusione il reliquiario a busto, già noto nei secoli precedenti (per es., reliquiario di s. Agata, Giovanni di Bartolo, 1376, Catania, duomo), fino a splendidi esempi tardobarocchi (per es., reliquiario di s. Maria Maddalena, F. Del Giudice, 1757, Napoli, S. Gennaro). Anche i reliquiari a statua (o a gruppo scultoreo) sono vere e proprie sculture con teche per le r. (Madonna con Bambino e angeli, detto La Pasquarella, arte sulmonese, 1412, Castelvecchio Subequo, convento di S. Francesco). Il reliquiario a ostensorio, già sporadicamente in uso dal 14° sec. ma di grande fortuna soprattutto dall’età barocca, riprende la forma dell’ostensorio eucaristico (fig. D), con numerose varianti decorative (per es., 1663, Pistoia, S. Zeno; 17°-18° sec., Roma, Gesù) anche per tutto il 19° secolo.

© Istituto della Enciclopedia Italiana - Riproduzione riservata