Pesca

Enciclopedia on line

Ricerca e cattura degli animali (pesci, molluschi, crostacei ecc.) che vivono in ambiente acquatico (marino, fluviale, lacustre). Oltre a pesci, molluschi, crostacei, pinnipedi e cetacei, che vengono utilizzati soprattutto a scopo alimentare sia freschi sia conservati, molti altri animali sono oggetto di p. in quanto forniscono materie prime per industrie e commerci particolari (spugne, coralli, ostriche perlifere ecc.), oppure perché rappresentano ricchissime fonti di sottoprodotti: farine di pesci e crostacei, oli utilizzati in terapia o nell’industria. Inoltre, alcuni tipi di alghe (laminarie) sono la fonte principale di iodio. La p. si esercita con vari mezzi, o attrezzi da p. (come ami e lenze, collegati o no a canne da p., reti, nasse, fiocine, draghe ecc.), di solito stando sulla riva o sopra imbarcazioni (naviglio da p.).

Cenni storici

La p. fu praticata durante il Paleolitico superiore, com’è documentato da ritrovamenti di ami diritti. Di alta antichità e di vasta diffusione fu la p.-raccolta (generalmente opera delle donne) di molluschi, crostacei e alghe, come appare dai cumuli di conchiglie, rifiuti o resti di pasti collettivi (køkkenmøddinger) sparsi lungo le coste dell’Europa settentrionale (Protoneolitico), dell’Australia e dell’America. Tra le 17 forme di p. distinte da G.-A. Montandon presso i popoli non europei, la p. con l’amo e la p. con reti e nasse sembrano essere le più diffuse; varie le forme di p. locali (con arco e frecce, con il laccio a nodo scorsoio, con il cormorano, con la remora ecc.). Presso alcune popolazioni è ancora largamente praticata, e con ottimi risultati, la p. a mano (che fu l’unico sistema usato nel Paleolitico inferiore e medio). A seconda del tipo, la p. presso le diverse popolazioni può essere individuale, familiare o collettiva.

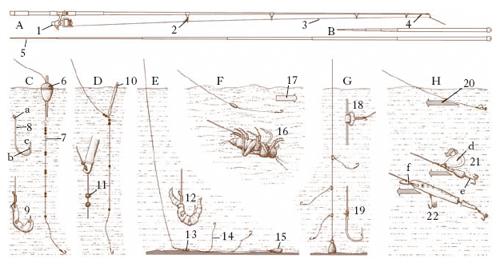

Con il progredire dell’organizzazione economica e tecnologica vanno anche perfezionandosi vari sistemi di pesca, alcuni dei quali, con minime modifiche, sono tuttora in uso (v. fig.). Più che gli attrezzi, le cui forme nella maggior parte dei casi sono ormai consacrate dall’uso e dall’esperienza spesso di secoli, l’evoluzione dei sistemi di p. interessa il naviglio, che con l’invenzione dei motori ha subito profonde trasformazioni sia nella costruzione, sia nei modi e nelle possibilità d’impiego e nella sfera di azione, che si è andata facendo sempre più estesa.

Tipologie di pesca

L’attività di p. si differenzia a seconda del fine perseguito. La p. professionale è un’attività economica, spesso di tipo industriale, esercitata soprattutto in acque marine da pescatori e imprese di p. legalmente autorizzati ed effettuata in genere mediante reti, portate da apposite navi di varia grandezza (pescherecci), tonnare ecc. La p. scientifica è praticata da istituti specializzati, con fini di studio, ricerca e sperimentazione. La p. sportiva è esercitata a scopo ricreativo e amatoriale (è escluso per legge qualsiasi scopo di lucro) da singole persone mediante attrezzi come la canna da p., la bilancia, il rezzaglio, i nattelli e i parangali o per attività agonistica nazionale e internazionale, individuale o a squadre, caratterizzata dall’uso della canna come attrezzo principale.

La p. si differenzia anche per l’ambiente in cui si effettua. La p. di mare si distingue in p. costiera, p. locale e p. ravvicinata, p. d’altura, p. oceanica. Si hanno poi, oltre alla p. d’acqua dolce e alla p. valliva, la p. subacquea, sia professionale sia sportiva, effettuata solo in ore diurne con immersione subacquea in apnea del pescatore munito di armi quali fucile subacqueo e fiocina a mano.

Nel mare, la p. locale si effettua nelle acque marittime fino a una distanza di 6 miglia, mentre la p. ravvicinata si effettua entro una distanza che arriva, in base alle dotazioni di bordo, fino a 40 miglia dalla costa. I due tipi di p. in Italia sono per la quasi totalità esercitati da piccoli natanti motorizzati. La p. costiera (o piccola p.) è praticata, anche con grandi impianti fissi, come le tonnare, lungo le coste continentali e insulari dello Stato a distanza non superiore alle 20 miglia; la p. mediterranea comprende l’attività di p. esercitata nel Mar Mediterraneo, entro gli stretti di Gibilterra, dei Dardanelli e il Canale di Suez. La p. d’altura è oggi del tutto meccanizzata e si esercita con pescherecci a motore di non grande tonnellaggio, provvisti di impianti (celle frigorifere) che consentono una lunga permanenza lontano dalle basi, adottando sia sistemi a strascico per gli organismi viventi in relazione con il fondo (p. bentoniche), sia altri sistemi per le specie di pesci che vivono in sospensione a mezz’acqua o in prossimità della superficie (p. pelagiche). Le zone di lavoro per la p. d’altura, per quanto lontane, non sono mai a grande distanza dalle basi di armamento. La p. d’altura in Italia è esercitata da imbarcazioni con stazza lorda fino a 200 tonnellate. Circa il 90% della produzione italiana è catturato nell’Adriatico, nel Tirreno e nel Canale di Sicilia; la p. nel Canale di Sicilia e nelle acque limitrofe è effettuata soprattutto da motopescherecci, superiori alle 100 tonnellate di stazza lorda (t.s.l.), vicino a Tunisia, Libia e Algeria; tale attività è ritenuta la più redditizia, grazie alle abbondanti catture di animali pregiati (merluzzi, triglie, gamberi). La flottiglia operante in quelle zone è in prevalenza iscritta nel porto di Mazara del Vallo, il più grande centro peschereccio italiano assieme a quello di San Benedetto del Tronto. Per la p. oceanica (o grande p.), esercitata senza alcun limite territoriale, si usano pescherecci di grande tonnellaggio, da 400 a 2000 e più tonnellate di stazza, provvisti di impianti per la conservazione e la lavorazione del pescato. La loro attività si esercita in genere a grande distanza dalle basi di armamento e in zone in cui è possibile trarre dal mare, in grande abbondanza, pesci o crostacei, come aragoste ecc.

La p. d’acqua dolce (o in acque interne o continentale) non ha in genere l’importanza della p. in mare; si esercita mediante reti fisse o a strascico, con trappole, ami ecc. Importante per le acque dolci la p. con lenze a traino o con la canna, diffusissima anche in Italia. Pure importante è la p. nelle valli salse, fra cui, in Italia, le più note sono quelle di Comacchio, nelle quali vivono molte specie di pesci, molluschi e crostacei. La p. valliva si effettua con reti, fiocine, e particolarmente con il lavoriero durante la calata dal mare delle anguille, che, catturate in grandi quantità, sono per la maggior parte conservate con opportuni procedimenti (marinatura), in vista specialmente dell’esportazione.

Lo sforzo di p. è definito dalla capacità di una nave in termini di stazza o forza motrice. L’Unione Europea ha intrapreso ormai da tempo una politica strutturale tendente alla riduzione progressiva dello sforzo di pesca.

Tipologie. - La grande varietà di navigli pescherecci, dal minuscolo gozzetto a remi alla grande nave-stabilimento, ne rende difficile una divisione metodica e razionale. Una prima classificazione si può fare in funzione della località di p. e della durata della campagna, suddividendo il naviglio in costiero, nel caso che l’attività (limitata al più all’arco di un giorno e una notte) si svolga in acque relativamente vicine a una costa, e d’altura, nel caso che l’attività si svolga in zone molto distanti dalla costa e nell’arco di più giornate. Un’altra suddivisione è basata sui sistemi di p. adottati: p. con palangari, da aggiramento e a strascico. Il naviglio per la p. con palangari (o palamiti) è munito di particolari lenze (dette long-lines, termine che designa anche le navi che adottano questo sistema), lunghe fino a qualche migliaio di metri, sostenute da galleggianti e portanti a loro volta a regolari intervalli lenze da fondo, sugli ami delle quali è inserita l’esca; mediante verricelli, le lenze vengono filate in mare in una data zona e recuperate dopo un certo tempo; questo sistema, sempre meno usato, è idoneo in particolare per la p. dei tonnidi, ma richiede, se effettuato su scala industriale, la perfetta conoscenza delle condizioni oceanografiche delle zone di p. al fine del sicuro reperimento del pescato.

Il naviglio per la p. da aggiramento o da circuizione (mediante un tipo di rete detta purse-seiner «rete a forma di borsa») comprende una vasta gamma di unità, che va dalle dimensioni della piccola imbarcazione a quelle delle più moderne unità per la pesca del tonno, da 2000 t.s.l. Il sistema impiega una rete alta fino a 80-90 m e lunga fino a 1800 m; la nave, avvistato il branco, fila la rete di poppa e aggira il branco stesso percorrendo una traiettoria circolare; in ciò è assistita da un battello ausiliario che mantiene ferma in posizione la parte terminale della rete messa a mare; una volta chiuso il cerchio, la parte immersa della rete viene serrata e recuperata, e il pescato è poi portato a bordo mediante picchi di carico e piccole reti a foggia di secchio (presacchi). Questo sistema consente elevate catture con poco personale ed è idoneo alla cattura del ‘pesce azzurro’ (sardine, scombri, acciughe ecc.), delle aringhe (in particolari mari e stagioni) e del tonno (le unità di questo tipo per la p. del tonno sono talvolta munite di elicottero per l’avvistamento).

Il naviglio per la p. a strascico (o a rimorchio) comprende anch’esso una vasta gamma di unità, che va dal piccolo peschereccio di uso locale a unità di oltre 10.000 t.s.l. Il sistema a strascico fa uso di una rete a foggia di sacco, rimorchiata dalla nave a bassa velocità (3-4 nodi); la bocca della rete è situata sul fondo, fino a 600 m di profondità, o a un’altezza diversa in funzione del tipo di cattura. Mediante i verricelli salparete, la rete viene portata a bordo, su alcuni tipi di nave, lungo un fianco (side-trawlers), su altri, più moderni, lungo uno scivolo poppiero (stern-trawlers). Lo strascico è idoneo per la cattura di ‘pesce bianco’ (merluzzi, naselli, sogliole ecc.) ed è adottato in massima parte da tutte le imprese di p. industriale, escluse quelle che si occupano della cattura e lavorazione del tonno. Molte navi di questo tipo, quando di stazza uguale o superiore a 500-1000 t, hanno a bordo macchinari per la lavorazione del pescato, che consentono la decapitazione e la sfilettatura, e il recupero dei sottoprodotti sotto forma di farina di pesce. Caratteristiche comuni al moderno naviglio da p. sono la propulsione con motori Diesel e un adeguato corredo di strumenti e apparecchi di ricerca, comprendente ecometri di vario tipo, ecoscandagli, batitermografi ecc. Tutte le navi da p. d’altura hanno a bordo un impianto frigorifero di capacità adeguata, in grado di refrigerare o congelare il pescato (a temperature che variano da 0 °C a −50 °C) e conservarlo nelle stive (a temperature che variano da 0 °C a −25 °C); la potenza dell’impianto si calcola in funzione della cattura giornaliera, che si aggira in certi casi sul centinaio di tonnellate.

In senso lato si comprendono nel naviglio da p. le baleniere, come pure le unità che, pur non avendo a bordo attrezzature per la cattura, appoggiano una flotta da p. effettuando la lavorazione, o il semplice trasporto in stive frigorifere, del pesce catturato da altre unità più piccole.

Il naviglio italiano. - Per quanto riguarda l’Italia, in passato si distingueva genericamente nell’ambito del naviglio di legno per azione ravvicinata, che andava dal gozzetto a remi per la p. alla lenza o per le piccole reti di circuizione (giacchio), alle varie barche a remi e a vela per azione costiera con reti alla deriva (menaidi del Tirreno, trabaccoli dell’Adriatico) o di circuizione (lampare della Campania), a vela per reti a rimorchio (paranze e bragozzi adriatici), o a vela e a motore, sempre per reti a rimorchio (paranze e bragozzi motorizzati). Su tale distinzione si innestavano varianti locali, favorite dall’organizzazione tradizionale fondata sull’attività familiare e sull’azione costiera, in una forma di artigianato vivace ma limitato, che costruisce ancora tipi di barche tradizionali, simili a quelle dei secoli scorsi: di qui anche la diversità di forme tra le carene tirreniche e le adriatiche.

Tra le unità tirreniche, molto diverse scendendo dalla Liguria, alla Toscana, alla Campania, si trovano: le barche pozzolane e ponzesi a remi, ma con qualche attrezzatura velica (scafo di legno, senza ponte, cavallino accentuato, remi di punta, vele latine, lunghezza da 6 a 10 m) per la p. alla menaide o alla lampara; le paranze, le paranzelle e le bilancelle, di forme simili (scafo di legno, completamente o parzialmente pontate, da 10 a oltre 20 m di lunghezza) per la p. classica alla sciabica (o paranza, o tartana ecc.). In Sardegna, tipica la carlofortina (scafo di legno, ponte parziale, vivaio, attrezzatura latina), per la p. delle aragoste. In Sicilia, oltre alle tipiche barche tirreniche adatte alle condizioni locali, i vuzziteddi e le barche capaciote, gli uni e le altre a scafo di legno, a propulsione a remi e a vela, attrezzatura latina, lunghezza da 8 a 12 m.

Nell’Adriatico si trovano barche con forme molto diverse passando dalle coste pugliesi alle rive piatte romagnole e venete: dalla brazzera (di Brazza in Dalmazia) e dalla caorlina (di Caorle), al leuto e alla gemella gaeta triestine (vela latina, con o senza fiocco), fino ai bragozzi (scafo di legno, forme assai piene, fondo piatto, ponte completo, con fortissimo bolzone e accentuato cavallino, due alberi con vela al terzo) per la p. alla sciabica o con parangali o con menaidi, lunghezza da 12 a 15 e più metri, e infine ai classici trabaccoli di forme analoghe ai bragozzi, ma più grandi e robusti (perché usati pure per traffici di merci), pontati, attrezzati a due alberi al terzo, impiegati per reti a rimorchio; intermedie sono le tartane, che usano la rete omonima. Tutte o quasi queste barche da p. tradizionali prendono nome dalle reti usate e ciò dimostra che rete e barca costituivano e dovrebbero ancora costituire un tutto armonico.

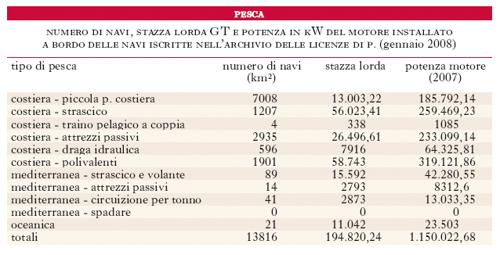

Nelle lagune venete unità speciali sono la bragagna a tre alberi con vele latine, la battana, il sandolo, il topo, a remi e a vela, molto più piccoli; si hanno inoltre le unità per la p. con i palangari: i pieleghi adriatici e il palamito armato da 6 remi e dalle vele. Altre imbarcazioni sono quelle per la p. alla fiocina del pesce spada: le feluche e gli ontri dello Stretto di Messina. Il caporais e il vascello (detto anche scevo, sciere, usciere, palischermo d’entrata, maona) sono imbarcazioni lunghe una ventina di metri usate nelle tonnare. Nelle tonnarelle napoletane si usano tuttora altre piccole unità, con compiti diversi, quali la guardia o colamitto, la portanova, le cabanne e cabanelle (barche di comando), le bastarde, la musciara da rais ecc. Leudi e sardane erano piccole imbarcazioni per la p. di acciughe e sardelle. Per la p. delle spugne talvolta si usa ancora un veliero a un solo albero, munito di motore ausiliario che, di stazza da 5 a 20 t, è detto scafandro. Con coralline e motocoralline si indicano ancora le imbarcazioni adibite alla p. del corallo con l’ingegno o croce di S. Andrea. Infine le unità ausiliarie, portolate e golette vivaio, la cui portata arrivava fino a 30 t, servivano a raccogliere sul posto e trasportare ai mercati i prodotti della pesca. Vivai più piccoli, simili per l’aspetto esterno a barche, sono ancora usati dai pescatori di aragoste. A queste barche, destinate alla p. nei nostri mari ristretti, si sono aggiunte prima navicelle derivate dall’applicazione di un motore ai più grandi tipi preesistenti a vela, poi navi apposite costruite per la p. con rete a rimorchio nei mari vicini, infine navi per campi di azione più vasta (fino a tipi analoghi a quelli stranieri per spingersi in oceano, o sulle coste della Mauritania, o su quelle di Terranova, navi aventi scafi di legno o acciaio, di oltre 400 t, mosse da macchine a vapore e oggi da motori Diesel, attrezzate per lavorare a coppie o isolate, dotate di impianti frigoriferi per la relativa lavorazione). Attualmente le navi da p. italiane si suddividono in base all’area di lavoro (navi da p. costiera, da p. mediterranea o d’altura, da p. oceanica) o in base alla dotazione di attrezzi a bordo (navi con reti a strascico, navi con reti da circuizione ecc.); sono anche comprese navi destinate solo alle attività di conservazione e trasferimento dei prodotti della pesca. In tabella sono riportati i dati relativi alla consistenza della flotta italiana all’inizio del 2008.

Fattori geografici e riflessi ecologici

La produttività delle acque è in relazione con un complesso di fattori ambientali – fisici e biologici – che possono agire variamente gli uni nei confronti degli altri nel determinare l’incremento del popolamento in generale, o anche favorire certe specie a danno di altre. Nel mare, per es., i prodotti della p. variano a seconda della latitudine, della profondità delle acque e dell’estensione della platea continentale e della natura dei fondali. In linea di massima sono particolarmente ricchi di individui, e perciò più pescosi, i mari freddi (in quanto più ossigenati) e poco profondi (perché la penetrazione della luce solare permette sul fondo la vita di vegetali accrescendo la possibilità di nutrimento dei pesci). La temperatura e la salinità hanno un’influenza diretta su alcune specie di pesci che non possono sopportarne le variazioni, e anche indiretta in quanto determinano il comportamento degli organismi di cui i pesci stessi si nutrono. Il comportamento di alcune specie di pesci può subire profonde modificazioni in concomitanza con il periodo di maturità sessuale, durante il quale si manifestano esigenze nuove, tanto da determinare in alcuni casi spostamenti di masse enormi di pesci periodici (aringhe) o migratori anadromi (salmone) o catadromi (anguilla). Anche le correnti marine possono avere un’influenza determinante sulla produttività in quanto trasportano ingenti masse di plancton, che rappresenta il nutrimento per molte specie di pesci adulti e di forme larvali, e che con le spoglie degli organismi che lo compongono arricchisce i fondi marini di sostanze organiche, le quali favoriscono il rigoglioso svilupparsi della vita animale e vegetale.

Meritano un cenno, infine, i fondamenti biologici dell’attività peschereccia, al cui studio si dedicano istituti particolari. Oltre alle esigenze ambientali e al comportamento delle singole specie, hanno importanza altri caratteri biologici dei pesci: la loro maggiore o minore fecondità, le modalità della loro riproduzione ecc. Così, malgrado la straordinaria prolificità di molti pesci di mare, specialmente in alcune località come piccole baie o lungo certi tratti di litorale, non è inopportuno stabilire divieti e limitazioni tendenti a favorire la riproduzione di certe specie. Per contro può essere utile la cattura di altre specie che, come gli squali, provocano distruzioni talvolta superiori a quelle operate dall’uomo. In ogni caso è necessario aver cura di non alterare i complessi equilibri che regolano ogni attività biologica e che sono determinati da una serie di fattori, alcuni dovuti all’ambiente, altri alle azioni e interazioni delle singole specie, ai rapporti fra esse e le fonti di nutrimento. Nelle acque interne, sia che si tratti di ambiente lentico (laghi) o lotico (fiumi), cioè di ambienti più o meno limitati, è assai più facile la rottura o l’alterazione degli equilibri biologici preesistenti a danno di tutte o della maggior parte delle specie di pesci viventi in un determinato bacino. I sistemi di p. possono avere nelle acque dolci influenze ancor più nocive che non in mare: particolarmente dannosa la p. con esplosivi o con veleni, sistemi che pertanto sono vietati. Le modificazioni del letto dei fiumi e la costruzione di dighe possono distruggere i luoghi di riproduzione o impedire la migrazione di certi pesci come i salmonidi. In linea di massima, sono poi da evitare le immissioni di specie estranee a un determinato bacino o quanto meno queste vanno fatte con opportune cautele, per non alterare l’equilibrio faunistico con danni spesso gravi. D’altra parte, però, nelle acque dolci, specialmente in alcuni casi, è possibile ovviare almeno in parte agli inconvenienti lamentati, sia con l’immissione di avannotti (➔ piscicoltura), sia con accorgimenti tendenti a limitare gli effetti degli inquinamenti o diretti a favorire le migrazioni.

Produzione e commercio

Sono prodotti della p. le carni e le altre parti edibili di animali acquatici forniti dalle attività di p. e di acquicoltura. In base a criteri riconosciuti a livello internazionale, tali prodotti si suddividono in pesci di acqua dolce, pesci diadromi (pesci che vivono indifferentemente sia nelle acque marine sia in quelle dolci, come per es. il cefalo), pesci marini, crostacei e molluschi.

La produzione mondiale di pescato ha fatto registrare, fin dai primi anni 1980, un costante incremento quantitativo: 97,4 milioni di t nel 1990, oltre 100 milioni di t nel 1995, 123 milioni di t nel 1999, fino ai 143 milioni di t del 2006. Nonostante si siano venuti valorizzando alcuni nuovi distretti di p. (quali, per es., gli spazi marini al largo delle coste cilene, peruviane e del Mar Cinese Meridionale, nel Pacifico e le sezioni sud-orientale e sud-occidentale dell’Atlantico), le riserve potenziali complessive diminuiscono di pari passo con il crescente sfruttamento e, anzi, in assenza di appropriate linee di azione, alcune fra le tradizionali zone di p. sono destinate a esaurirsi. Per quanto riguarda la quantità globale di pescato, il primato spetta alla Cina (oltre 62 milioni di t nel 2006), che ha fatto della p. e dei suoi derivati una delle voci principali della propria economia. Al secondo posto della graduatoria è il Perù (con più di 7 milioni di t), seguito a ridosso dall’Indonesia (7 milioni di t); il quarto posto è occupato dall’India (6,9), il quinto dagli USA (5,7) e il sesto dal Giappone (5,5). È sempre più ridotto l’apporto percentuale del pescato dei paesi dell’Africa, mentre si presenta in una fase espansiva la quota proveniente dall’Asia che, a fronte del calo del pescato giapponese (il Giappone fino alla metà degli anni 1990 era il paese che forniva la maggior quantità di pescato), ha fatto segnare un aumento per quasi tutti gli altri paesi. Poiché i paesi tipicamente produttori sono anche i maggiori consumatori, rimane piuttosto modesta la parte dei prodotti destinata al commercio internazionale (intorno al 7-8% del pescato complessivo).

In Italia, l’attività di p. (299.000 t nel 2006, 48° posto nella classifica mondiale) è modesta, sia in termini assoluti sia in relazione alla spiccata marittimità del paese. Allo scarso incremento produttivo si è accompagnato, dagli anni 1990, un peggioramento della composizione qualitativa, essendo aumentata l’incidenza di specie ittiche meno pregiate. La mancata espansione della quantità di pescato è da far risalire alla scarsità di risorse ittiche dei nostri mari, resa più rilevante dall’intensità dello sfruttamento e dall’aggravarsi dell’inquinamento. A ciò si sono aggiunte le limitazioni alla p. d’altura, connesse all’ampliamento delle acque sottoposte a sovranità nazionale da parte di quei paesi mediterranei (Libia, Tunisia, Algeria, Malta e paesi ex iugoslavi) nelle cui acque, abitualmente e con maggiore frequenza, s’indirizzava il naviglio italiano a mano a mano che si accrescevano la stazza media e la potenza e parallelamente si riducevano le opportunità nelle acque costiere nazionali. Pari limitazioni, inoltre, si sono avute in quei distretti di p. oceanica cui accedeva la flottiglia italiana attrezzata allo scopo (Golfo di Guinea), in conseguenza dell’adozione, da parte dei paesi interessati, della zona economica esclusiva di 200 miglia. La domanda interna di prodotti ittici è quindi soddisfatta mediante il ricorso all’importazione, in special modo da alcuni paesi dell’Unione Europea (Spagna, Francia, Paesi Bassi, Danimarca). In costante, progressivo sviluppo è l’acquicoltura, che ha incrementato il proprio contributo alla produzione peschereccia mondiale e rientra tra le attività produttive alimentari a più alto tasso di accrescimento.

Legislazione

Il regime giuridico internazionale della p. si riferisce in particolare alla p. effettuata nelle acque marine e si basa sulla distinzione tra mare territoriale e alto mare (Mare).

In base al diritto internazionale generale, nel mare territoriale lo Stato costiero gode di diritti esclusivi in materia di p. e sfruttamento delle risorse biologiche ivi presenti. Ai sensi della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 1982, lo Stato costiero ha inoltre il diritto esclusivo di sfruttamento delle risorse ittiche nella zona economica esclusiva, nella quale la p. costituisce l’oggetto principale dell’attività economica dello Stato costiero. Questo ha dunque la la facoltà di determinare la quantità massima di risorse ittiche sfruttabili da altri Stati. Diverso è invece il regime dell’alto mare, dove vige libertà di pesca.

La cooperazione internazionale nella regolamentazione della pesca. - Ai fini della regolamentazione e del controllo delle attività alieutiche, nonché della conservazione delle risorse ittiche nelle acque marine, di particolare rilievo sono le attività svolte dalle competenti organizzazioni internazionali, sia universali che regionali.

Nell’ambito dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura, ad esempio, è stato istituito il Comitato permanente delle pescherie (COFI, Committee on Fisheries), aperto alla partecipazione di tutti gli Stati membri della FAO. Esso ha il compito di elaborare programmi di intervento nel settore della p., monitorare il livello di inquinamento delle risorse marine, proporre regolamenti per la gestione degli stock di pesce e coordinare le attività delle organizzazioni regionali istituite per gli stessi fini. In ambito europeo, la p. costituisce una politica comune dell’Unione Europea (Pesca. Diritto dell’Unione Europea).

La competenza comunitaria in materia di p. discende dalle norme del Trattato di Roma del 1957 istitutivo della Comunità Economica Europea (CEE), in base alle quali i prodotti della p. sono assimilati a quelli dell’agricoltura, settore di competenza della CEE.

Le prime misure comuni nel settore della p. risalgono al 1970, con l’estensione ai pescatori della CEE di uguali possibilità di accesso alle acque territoriali degli Stati membri. Ulteriori misure hanno successivamente riguardato la creazione di un mercato comune dei prodotti della p., mentre una specifica politica comune in materia di p. è stata adottata nel 1983 e riformata radicalmente nel 2002.

L’agricoltura e la p. sono ora unitariamente disciplinate nella parte I, titolo III (artt. 38-44) del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (UE), ossia il Trattato sulla CE, come revisionato dal Trattato di Lisbona del 2007.

La p. sportiva

L’attività agonistica, disciplinata dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS), è organizzata in gare nazionali e internazionali relative a tre settori: acque interne, acque marittime e p. subacquea. Il regolamento prescrive che i concorrenti non devono ostacolarsi reciprocamente nella manovra degli attrezzi e devono restare ognuno al posto che gli è stato assegnato; salvo penalizzazioni, vince chi cattura in un determinato periodo di tempo una maggiore quantità in peso di pescato. Il ricavo del pescato venduto viene devoluto a organizzazioni umanitarie (per es., a favore dell’UNICEF). La p. nelle acque interne può essere generica (senza indicazioni o limitazioni di prede: p. pratica, p. al colpo, p. alla mosca) ovvero specifica (cioè con prede di varietà prestabilita: p. alla trota in torrente, p. alla trota in lago); a queste gare si aggiungono quelle di lancio, prove tecniche effettuate per valutare le doti di abilità in distanza e in precisione del pescatore il quale deve centrare bersagli di differente grandezza posti orizzontalmente, a distanza variabile, su prato e su acqua. La p. nelle acque marittime si divide in p. dalla costa (o p. da riva), che comprende le gare con canna da molo e con canna da lancio in presenza di onde frangenti (surf-casting), e p. dalla barca, che si articola in p. individuale (con canna, con bolentino a coppie, alla traina costiera, alla traina d’altura o alla grande traina, conosciuta anche come big game), p. d’altura alla deriva (più nota come drifting: p. drifting o p. d’altura in drifting).

Le gare di p. subacquea si svolgono in un tratto di mare delimitato da boe (campo di gara); i concorrenti, entro il tempo massimo di cinque ore, devono catturare quante più prede possibile; il peso di ognuna non può essere inferiore a quello minimo stabilito per quella gara (a parità di peso totale, un coefficiente di gara consente di assegnare più punti a chi avrà catturato più prede); inoltre non sono validi, ai fini della classifica, i cefalopodi, i batoidei, le aragoste. I pescatori si immergono in apnea, senza quindi l’ausilio di autorespiratori, muniti di fucili con propulsione a molla (o a elastico o ad aria compressa od oleopneumatici), di coltelli e di raffi, con il corpo protetto da mute in neoprene per l’isolamento dal freddo; indossano sul viso una maschera di gomma con vetro incorporato e munita di tubo con boccaglio per la respirazione in superficie. Per segnalare la propria posizione in superficie, ogni pescatore deve essere assicurato con una sagola al pallone o boetta di segnalazione (segnasub) che porta una bandiera rossa con striscia diagonale bianca; tale caratteristica bandiera deve essere mostrata anche dall’eventuale barca d’appoggio.

A partire dalla metà degli anni 1970 si disputano inoltre gare di caccia fotografica subacquea, nelle quali il sub è munito solo di macchina fotografica. Si distinguono due tipi di prova: una sportiva (effettuata in apnea), l’altra tecnica (effettuata con l’ausilio di autorespiratori).

La p. nella religione e nel folclore

Nei luoghi dove la p. ha una grande importanza economica ciò traspare anche nella religione e nel folclore, come tra gli Inuit la cui principale divinità è la ‘signora degli animali marini’. Ma riti, cerimonie e superstizioni relative alla p. non mancano anche presso i popoli con tecnologie più complesse. Ogni barca è battezzata con un nome e porta l’immagine dipinta di qualche santo tutelare (s. Andrea, s. Nicola, s. Francesco di Paola ecc.). La benedizione delle barche si ripete ogni volta che si deve dare inizio alla grande p., e spesso, in circostanze solenni dell’anno, si fa benedire il mare. Si evita di gettare le reti nella notte del 2 novembre per timore di tirarle piene di teschi; come pure si evita, durante le operazioni di p., di nominare alcuni animali (cavallo, vacca, maiale, lepre); nelle marine nordiche è interdetto specialmente il nome del salmone. Per le barche e le reti, contro le fatture e le malie, si ricorre ad amuleti e a carmi. Quest’ultimi sono in uso per allontanare le burrasche, ‘tagliare’ i tifoni, scongiurare le apparizioni (sirene, orchi, dragoni, folletti, vascelli macabri ecc.). I pescatori calabresi e siciliani hanno l’abitudine di recitare antiche formule gergali durante la caccia del pesce spada e del tonno; i pescatori veneti e istriani ne recitano quando puliscono i buglioli, oppure quando danno la pece alle barche.