GIAPPONE

Enciclopedia Italiana - VII Appendice (2007)

Giappone

di Stefania Montebelli

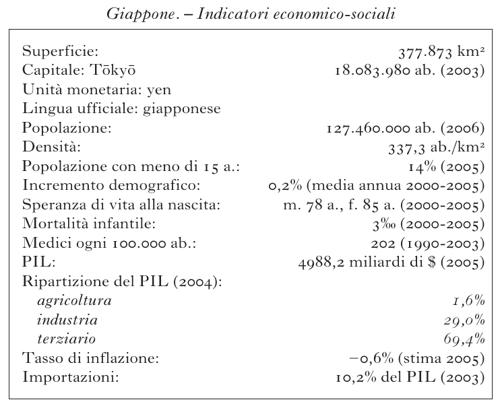

Stato dell'Asia orientale. Nel periodo 1990-2006 il tasso di incremento demografico del G. ha toccato i valori più bassi dalla fine della Seconda guerra mondiale, giungendo nel 2006 vicino allo zero (+0,02%). Il censimento del 2000 ha registrato 126.925.843 ab., con un aumento di appena l'1,1% rispetto alla rilevazione del 1995, che a sua volta aveva indicato una crescita quasi altrettanto modesta rispetto al censimento del 1990 (1,6%); stime del 2006 indicano 127.460.000 ab. circa. Il tasso di natalità ha continuato a decrescere, passando dal 13,2‰ del 2002 al 9,4‰ del 2006, quota che, oltre a segnare un minimo storico, risulta insufficiente ad assicurare il ricambio naturale della popolazione.

L'alto tenore di vita dei cittadini del G. ha, inoltre, portato a un declino del tasso di mortalità e al conseguente invecchiamento della popolazione (il 20% della quale aveva nel 2006 oltre 65 anni). Per contrastare il calo demografico e favorire le nascite, il governo ha varato nel 2004 un piano (Angel Plan), che prevede una serie di misure dirette a modificare il tradizionale ordinamento del mercato del lavoro (diminuzione del numero di impiegati che lavorano più di 60 ore settimanali, aumento delle ferie retribuite) e a migliorare il servizio assistenziale a donne e bambini. L'allungamento della durata media della vita e l'abbassamento dei tassi di mortalità e natalità possono essere considerati effetti anche dell'incessante processo di urbanizzazione che, dalla fine della Seconda guerra mondiale, ha trasformato la struttura territoriale del Paese, portando da una parte a una indiscutibile crescita della qualità della vita, dall'altra alla creazione di squilibri sociali ed economici tanto forti da condizionare negativamente l'andamento demografico. Il progressivo potenziamento produttivo del G., se da una parte ha portato a un innalzamento del tenore di vita nelle zone rurali, ha altresì favorito lo spopolamento di tali aree e la formazione di colossali concentrazioni urbane. Quest'ultimo processo ha conosciuto un salto di qualità con il grande flusso migratorio degli anni Sessanta del secolo scorso verso Tōkyō, Ōsaka e Nagoya, città che sono arrivate a raccogliere circa il 44% della popolazione nazionale, il 26% della quale risiede nella conurbazione urbana di Tōkyō, la meta prediletta dello spostamento migratorio. Nel 2006 i quattro quinti della popolazione giapponese (pari a oltre 100 milioni di ab.) risultavano localizzati in quella stretta fascia che, includendo la parte meridionale dell'isola di Honshū e la punta settentrionale di quella di Kyūshū, va da Tōkyō a Fukuoka in una successione quasi ininterrotta di aree urbane: tre molto grandi (Tōkyō-Yokohama-Kawasaki, con oltre 34 milioni di ab.; Nagoya, con oltre 8 milioni; Ōsaka-Kōbe-Kyōto, con più di 17 milioni), otto che hanno tra 1 e 2 milioni di ab., e diverse decine popolate da alcune centinaia di migliaia di abitanti ciascuna. I residui spazi interstiziali si stanno riempiendo molto rapidamente, per effetto della costante crescita di una conurbazione che sta arrivando a costituire una sola, immensa megalopoli.

Condizioni economiche

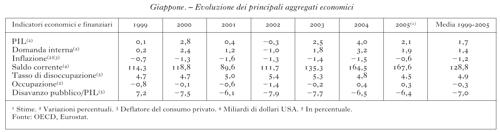

A partire dal 1991-92 il G. era entrato in una fase di crisi bancaria e di ristagno economico. Per risolvere tale difficile situazione, nel 1997 il governo decise di non utilizzare i consistenti risparmi del Paese per liquidare i prestiti poco redditizi e rafforzare il sistema finanziario, e continuò invece a insistere su una politica diretta a favorire le esportazioni. Questa linea di condotta portò a una considerevole posticipazione del rimborso del debito accumulato dal Paese nei settori immobiliare, delle costruzioni e della piccola e grande distribuzione, oltre che a imponenti e azzardati investimenti, approvati tra il 1998 e il 2000. Conseguenze di queste scelte politiche furono una crescita economica molto debole e un forte incremento del debito pubblico, che nel 2005 ammontava al 170% del PIL, rispetto al 50% del 1991. Dopo la lunga fase di recessione, l'economia giapponese ha ripreso a crescere tra la fine del 2003 e l'inizio del 2004, grazie all'aumento dei consumi privati, degli investimenti industriali e delle esportazioni (per lo più indirizzate verso la Cina), aumento che tuttavia poco ha potuto fare per abbassare l'alta quota raggiunta dal debito pubblico. Tuttavia, nonostante la presenza di alcuni indicatori economici positivi (in particolare, dal 2003 il PIL ha registrato una crescita, anche se non costante), il Paese rimane condizionato dalle situazioni esterne. Nel 2004 nel mondo si è avuto un indebolimento della domanda di prodotti ad alta tecnologia, che ha provocato un rallentamento delle esportazioni nipponiche, motore dello sviluppo del Paese; inoltre il rialzo del prezzo del petrolio sui mercati internazionali e il rallentamento dell'economia statunitense hanno avuto ripercussioni forti sulla congiuntura giapponese. Il 2004 è stato inoltre caratterizzato da un aumento della flessibilità del mercato del lavoro, che ha concorso a far diminuire l'occupazione a tempo indeterminato, a vantaggio di quella meno stabile temporalmente ed economicamente: quest'ultima rappresenta il 30% dell'occupazione, mentre alla fine degli anni Novanta del secolo scorso la percentuale era di appena il 15%. Nel 2005, tuttavia, grande sorpresa ha suscitato la performance industriale del G., che ha realizzato il 7% della produzione mondiale. Il miglioramento della situazione è stato reso possibile da un processo di riequilibrio strutturale del sistema produttivo che, anche grazie ai proventi dell'alta produttività degli anni precedenti, ha migliorato il profitto delle imprese, riducendo notevolmente l'esposizione creditizia e i fallimenti. Questo positivo stato di cose si è riflesso inevitabilmente anche nel settore bancario, che ha, così, diminuito le restrizioni al credito. In questo panorama di ripresa c'è stato, se pur modesto, anche un recupero dell'occupazione (+0,23%). Nel 2005, inoltre, la bilancia del commercio estero è stata caratterizzata da un ampio attivo, per cui il Paese, pur importando consistenti quantità di derrate agricole e di materie prime, è divenuto il terzo esportatore di merci al mondo e il settimo di servizi (4% del totale).

La forza lavoro del Paese è distribuita per il 4,5% nell'agricoltura, il 28% nell'industria e il 67,5% nei servizi. Per quanto concerne il settore primario, solo il 13% del territorio giapponese è coltivabile, ma il terreno è utilizzato al massimo. L'agricoltura, pur vedendo diminuire costantemente la percentuale del suo contributo al reddito nazionale, continua ad assicurare i 2/3 del fabbisogno alimentare. La proprietà delle terre è molto frammentata, fatta eccezione per l'isola di Hokkaidō, dove sono presenti vasti appezzamenti. L'origine prevalentemente vulcanica del suolo rende elevata la sua fertilità, il che, sommato alla costante ricerca scientifica applicata all'agricoltura e al vasto uso di fertilizzanti chimici e macchinari moderni, permette rendimenti per ettaro tra i più elevati del mondo. Ciò non di meno, a causa dello sfavorevole rapporto tra popolazione e terreni coltivabili, il G. è costretto a importare circa 1/4 del suo fabbisogno di prodotti agricoli. Oltre la metà della superficie agricola è coltivata a riso (in particolar modo sui pendii montuosi delle isole di Kyūshū, Shikoku e Honshū meridionale). Importante è anche la produzione di agrumi, cereali, legumi, ortaggi, legname (il 66% del territorio è occupato da foreste), come pure quella legata all'allevamento di bovini, suini e bachi da seta. Di particolare rilevanza la produzione ittica, per la quale il G. è ai primi posti nel mondo, anche grazie alla presenza di una modernissima flotta da pesca, capace di alimentare una forte corrente di esportazione. Per quanto concerne il settore secondario il G., povero di risorse del sottosuolo (scarsi i depositi di ferro, pochi i giacimenti di carbone e limitata la produzione di idrocarburi), deve importare quasi interamente le materie prime e soprattutto il petrolio, dal quale il Paese (terzo consumatore al mondo dopo Stati Uniti e Cina) è fortemente dipendente; aiutano tuttavia a risolvere il problema della produzione di energia elettrica numerose centrali nucleari, che assicurano il 30% circa del fabbisogno. L'industria manifatturiera, dipendente dalle materie prime importate, esporta prodotti finiti ad alta tecnologia, ed è articolata in imponenti complessi finanziario-industriali, che si occupano anche della commercializzazione alldei prodotti. Questi complessi, tuttavia, fanno ricorso alla collaborazione di una costellazione di piccole aziende artigianali, caratterizzate da un contenimento del costo della manodopera e delle spese generali in virtù della debole presenza sindacale. Tale stato di cose ha aiutato il G. a diventare il primo produttore mondiale di autovetture (famosi gli impianti nell'isola di Honshū, ma le case più importanti, come Mitsubishi, Honda, Nissan e Toyota, hanno aperto fabbriche anche in Asia orientale, in America Meridionale, negli Stati Uniti e in Europa), di veicoli industriali e, soprattutto, di apparecchiature elettroniche di varia natura, e a essere tra i primi nella produzione di acciaio, ghisa, carta, tessuti sintetici, cemento. L'industria siderurgica, anch'essa dipendente in larga misura dall'importazione di materie prime, oltre ad alimentare il settore automobilistico, sostiene l'imponente attività cantieristica, la principale al mondo. I maggiori impianti siderurgici sono localizzati a Kitakyūshū, Kamaishi e Muroran. Notevoli dimensioni hanno raggiunto anche l'industria chimica e la metallurgia dell'alluminio, del nichel, del rame, dello zinco, dello stagno, del piombo, del magnesio e del cadmio. Un forte contributo alle esportazioni è dato dall'industria tessile, sia nei sui comparti più tradizionali, come la seta e il cotone (il cui centro maggiore è Ōsaka), sia in quello delle fibre artificiali (lavorate a Hiroshima, Yamaguchi, Shiga, Ehime, Miyazaki, Tokushima, Kumamoto, mentre quelle sintetiche lo sono a Kurashiki, Okayama, Amagasaki, Sakoshi, Nagoya, Aichi, Yodogawa). Di rilievo anche l'industria del vetro, con le sue varie specializzazioni: dalle lastre di vetro alle bottiglie e al vetro d'ottica, per il quale sono da ricordare i laboratori di Tōkyō, Ōsaka, Kanagawa e Shizuoka. La produzione giapponese copre, quindi, quasi tutti i settori, facendo del Paese non solo uno tra i più tecnologicamente avanzati, ma anche tra quelli più sviluppati nel settore terziario. Circa il 90% del traffico merci è assorbito dalla rete stradale che ha aumentato la sua funzionalità con l'apertura, nel 1998, del ponte sospeso più lungo del mondo (3910 m), che collega Kōbe con l'isola Awaji.

Bibliografia

F. Eva, Cina e Giappone. Due modelli per lo sviluppo dell'Asia, Torino 2000.

P.J. Williamson, Winning in Asia: strategies for competing in the new millennium, Boston 2004 (trad. it. Milano 2005).

M. Deaglio, G.S. Frankel, P.G. Monateri, A. Caffarena, Il sole sorge a Oriente. Decimo rapporto sull'economia globale e l'Italia, Milano 2005.

Politica economica e finanziaria

di Giulia Nunziante

In G., già negli anni Novanta del 20° sec. un'espansione economica debole, costanti pressioni deflazionistiche, una crescita dell'occupazione prossima allo zero (se non negativa) e un drammatico deterioramento dei conti pubblici furono chiari segnali di richiamo per un'azione più decisa da parte del governo. All'inizio del nuovo secolo fu infine varato un programma di riforme vasto e ambizioso, che comprendeva la ristrutturazione del settore bancario e, a partire dal 2002, il risanamento graduale dei conti pubblici. Erano queste le condizioni ritenute indispensabili per riconquistare la fiducia degli investitori nazionali ed esteri.

La politica fiscale fu principalmente rivolta a sostenere l'economia e la crescita dell'occupazione, attraverso vari interventi, attuati anche in presenza di un'elevata incidenza del debito pubblico sul PIL. Tuttavia, nel 2002 la legge di bilancio impose stringenti vincoli alla spesa complessiva. Fu di conseguenza realizzata una riforma del sistema sanitario che decretava un aumento del contributo alle spese da parte dei malati, riduceva i redditi degli erogatori del servizio (ospedali e medici) e promuoveva una maggiore concorrenza all'interno del settore. Al fine di mantenere invariate le uscite dello Stato facendo fronte, contemporaneamente, ai crescenti oneri previdenziali dovuti al graduale invecchiamento della popolazione, le autorità si videro costrette a ridurre la spesa per l'istruzione e a contrarre gli investimenti pubblici. In vista di una selezione più accurata di questi ultimi, furono privilegiati i progetti considerati particolarmente redditizi, spesso localizzati nelle zone urbane, a scapito di quelli meno produttivi relativi allo sviluppo delle regioni rurali, con l'obiettivo di consentire un successivo afflusso di investimenti privati. Nel 2003 lo Stato compensò la riduzione delle imposte con un allargamento della base imponibile, non modificando l'articolato regime delle deduzioni e degli sgravi fiscali. Altra importante misura che consentì una significativa contrazione della spesa pubblica fu il graduale contenimento degli aiuti erogati al settore agricolo. In particolare, il sostegno al comparto primario passò dal 2,3% del PIL nel periodo 1986-1988 all'1,4% nel 2001-2003. Con l'avvio del processo di decentramento fiscale, anche gli enti locali furono richiamati a una maggiore responsabilità nella gestione del denaro pubblico. Inoltre nel 2004 il sistema previdenziale fu sottoposto a una profonda riforma: l'entità delle pensioni venne commisurata all'evoluzione demografica ed economica del Paese, i contributi previdenziali furono drasticamente innalzati, mentre l'età pensionabile fu gradualmente elevata da 60 a 65 anni.

Nel quinquennio 2000-2005 la politica monetaria attuata dalle autorità giapponesi ebbe l'obiettivo di promuovere l'espansione dell'economia, garantendo al sistema il necessario apporto di liquidità. In particolare, fino alla prima metà del 2000 i tassi d'interesse a brevissimo termine furono mantenuti prossimi allo zero. In seguito, le autorità monetarie decretarono che, finché si fossero registrate all'interno del Paese spinte deflazionistiche, avrebbero considerato necessario assicurare un'abbondante liquidità al fine di contenere gli effetti restrittivi dovuti all'apprezzamento dello yen e alla riduzione del livello dei prezzi. Nello stesso periodo, la Banca centrale si mostrò disponibile ad attuare misure di sostegno alle finanze pubbliche, al sistema bancario e alle imprese produttive, principalmente mediante l'acquisto di titoli obbligazionari e azionari, ove questo non impedisse il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali. La maggiore stabilità del mercato dei capitali così conseguita non fu accompagnata da alcun sensibile aumento del credito bancario. Sul mercato dei capitali tuttavia si poté assistere, a partire dal 2000, dopo un periodo di contrazione delle quotazioni azionarie e dei rendimenti delle obbligazioni pubbliche, all'innalzamento dei corsi azionari, imputabile non tanto alla contrattazione tra investitori quanto piuttosto alla politica realizzata dalla Banca centrale.

A partire dal 2000 il sistema bancario giapponese divenne oggetto di un profondo processo di ristrutturazione, dopo che nel 1999 i principali istituti di credito avevano dovuto fare ricorso a forme diverse di ricapitalizzazione. Il governo impose alle maggiori banche del Paese di cancellare entro due anni tutti i crediti a elevato rischio di insolvenza, al fine di assicurare maggiore stabilità agli intermediari e chiarezza nei loro dati di bilancio. Questa misura, se da una parte spinse il settore bancario a uscire da una situazione di eccessiva fragilità, dall'altra assicurò il sostegno a settori e imprese produttivi.

Allo scopo di evitare che il processo di ristrutturazione del sistema bancario potesse ostacolare l'erogazione del credito al settore privato, fu inoltre creata un'agenzia statale, a cui fu affidato il compito di appurare l'entità delle sofferenze delle banche e di contribuire alla ristrutturazione delle numerose imprese in difficoltà. Gli istituti di credito regionali, in grado di assicurare il finanziamento delle piccole e medie imprese locali, subirono solo parzialmente gli effetti del processo di ristrutturazione bancaria; poterono infatti godere di misure meno stringenti per la gestione delle sofferenze e si giovarono, inoltre, di maggiori iniezioni di capitale pubblico.

Al fine di promuovere la concorrenza sul mercato nazionale, il governo pose in atto misure volte a stimolare la nascita di nuove imprese e si mostrò per la prima volta disponibile ad avviare il processo di chiusura o privatizzazione di alcune aziende pubbliche. Nel 2002 l'ingresso di nuovi operatori sul mercato nazionale fu favorito dall'attuazione di un programma di deregolamentazione del comparto dei servizi. Il governo cominciò a collaborare con le autorità locali, coinvolgendole nell'attività di individuazione e rimozione degli ostacoli di natura regolamentare che impedivano lo sviluppo delle regioni. Dal 2003 al 2005 furono identificate 328 zone speciali di riforma strutturale, a favore delle quali le autorità locali e il settore privato furono chiamati a collaborare, anche per testare l'efficacia di riforme da applicare in seguito su scala nazionale. In queste zone fu consentito l'ingresso di società per azioni nei settori della sanità, dell'istruzione e dell'agricoltura. L'autorità garante per la concorrenza fu dotata di maggiori poteri e risorse. Tuttavia, nonostante tali sforzi, ancora nel 2005 il mercato dei servizi rimaneva poco competitivo: infatti, se nel comparto delle telecomunicazioni il crescente impulso alla liberalizzazione non era fino ad allora stato in grado di assicurare un significativo abbattimento dei prezzi, i settori dell'elettricità e del gas si caratterizzavano ancora per la presenza di monopoli locali che si opponevano all'ingresso di nuovi operatori e alla formazione dei prezzi in regime concorrenziale.

L'apertura al commercio con l'estero e all'ingresso di imprese straniere nel mercato domestico fu un altro importante passo del processo di ristrutturazione dell'economia nazionale, che portò lo Stato a rimuovere gradualmente i vincoli di natura regolamentare e a promuovere una più estesa e completa informazione agli operatori sulle opportunità di investimento. Anche il mercato del riso fu parzialmente aperto alle importazioni e oggetto di una graduale deregolamentazione del sistema di distribuzione. Nel 2002 il G. siglò con Singapore il primo accordo di libero scambio.

Il mercato del lavoro, infine, fu oggetto di una riforma che introduceva primi elementi di flessibilità nei rapporti di lavoro e nelle condizioni di licenziamento, anche se non affrontava il fondamentale problema del dualismo tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo determinato o temporaneo, il cui sviluppo fu fortemente condizionato dalla rigida regolamentazione (v. .).

Storia

di Paola Salvatori

© Istituto della Enciclopedia Italiana - Riproduzione riservata